猶大書5-7節的三個典故:天啟論述可有可無?

作者:Alanc

1. 引言

本文聚焦以猶大人天啟傳統的角度詮釋猶大書5-7節。本文將分成兩大部分。第一部分會先逐節分析經文內容,集中處理文本問題(本法、異文、字義),並進行基本的釋義,作為第二部分的基礎。接著,本文會以天啟的角度再思猶大書5-7節的詮釋,指出僅將此段經文視為猶大書「例證之一」的不足之處,並論證5-7節作為天啟論述對信徒以至基督信仰的重要性。

2. 猶大書5-7節經文分析

2.1 出埃及與不信之人被滅(第5節)

猶大書5-7是一句橫跨三節且一氣呵成的句子, 敘述了三個事件:以色列人出埃及不信的一代被滅(5)、對不守本位之天使的審判(6)、所多瑪與蛾摩拉和周圍城邑的結局(7)。作者使用的三個事例都是猶太傳統文獻之中常用的典故。 第一與第三個典故出自舊約聖經。

猶大書先引用出埃及,記述主在這個事件中兩個行動:一、救(σώσας)了他的百姓出埃及地;二、滅絕(ἀπώλεσεν)了不信的人(τοὺς μὴ...

認識自己,認識別人,認識上帝

在我 PhD 進修期間,我特別喜歡研讀 Paul Ricoeur 的「敘事身份」(Narrative Identity)理論。我發現,根據 Ricoeur 的 《時間與敘事》(Time and Narrative)裡,「故事疊故事」去認識自己的理論,可以突破及貫穿 MBTI 及九型人格,去幫助我們更深認識自己,別人及上帝。MBTI 關注的「時間性」 (temporality, or structure of time),是較為短線,關乎眼前問題的解決,亦與信徒的恩賜相關。而九型的「時間性」則較長線,關乎人生自覺的價值,更關心人性裡潛藏的恐懼, 「本罪」(root sin),及「防衛機制」(defence mechanism),與信徒心目中的神觀甚為有關。

〈從敘事角度剖析保羅在加拉太書四21-五1的神學詮釋〉

保羅在加拉太書的論述中交織不少舊約的敘事,其中四 21-五 1 慎密地引述並 重塑創世記中撒拉與夏甲的故事,以回應加拉太信徒所面對的問題。本文將先簡 述保羅.利科(Paul Ricoeur)的敘事理論,並以「三重模擬」(Three-fold Mimesis) 的論述為框架,分析保羅在加拉太書四 21-五 1 如何引用創世記十六、十七及二十一章有關撒拉及夏甲的故事,並將之與以賽亞書五十四 1 聯繫。本文繼而剖析保 羅如何透過以賽亞的詮釋眼鏡,建構並延伸撒拉與夏甲故事的意涵,形塑(configure) 一個新敘事,使加拉太信徒「再理解」律法與恩約的意義,從而回應當時的處境。

利科思想對詮釋馬太福音二十章1~16節「在葡萄園做工的比喻」的貢獻

保羅.利科(Paul Ricoeur)是一位法國哲學家,在二次大戰期間成為戰俘的經歷是他擴展學術視野的重要契機。他「集百家之大成」結合詮釋學、現象學、文學、哲學、符號學等多門學問的菁華,再進行化解與提煉。利科亦發表過不少有關聖經詮釋的文章,其詮釋理論對於聖經詮釋有莫大的貢獻。

我的神,我的神,為甚麼離棄我?

我們每天都在講故事。每一天,我們都不斷聆聽,代入,創建故事去到認識神,別人及自己。每個故事都包含記憶,但記憶不僅是客觀機械式的數據存取,更是一份主觀投入的印象。記憶,本來就是一份不斷演變的故事。藉著記憶,我們找著我們的身份,不斷探索「我是誰」。詩篇22篇裡的主人翁,正正就是在回憶裡講故事,在故事裡尋索上帝及自己...

四角賽(3):大戰前夕––– 「新觀保羅」,傳統派的「敵人」來了!

在華人教會,「新觀派」一直不太受歡迎,評價毀多於譽。究竟「新觀派」是什麼東西?「保羅新觀」與我們的信仰經驗,又有什麼關係?今天就讓我用「我是好有猶太文化的基督徒」的角度,去演繹一下這個保羅。

一套令我流淚的「科研」電影:《居禮夫人:一代科研傳奇》

居禮夫人,一個自小我就聽聞的人物名字。電影《居禮夫人:一代科研傳奇》(Radioactive)的劇情一直有個伏筆,就是居禮夫人對死亡的恐懼。她不畏男性主導的學者群,不畏艱苦的研究工作,甚至不畏別人對她道德生活上的眼光。她參透放射性子粒的特質,參透當代科學的限制,其聰明智慧之高,令她成為歷史裡唯一一位能在兩個不同範疇上,獨得諾貝爾獎的女性。她的科研成果,其影響力可謂近乎愛因斯坦級數。然而,她一直不能參透母親死去的意義。死亡是什麼?母親在那裡?她想不透。

客觀理性的童年世界觀

"客觀理性的童年世界觀"

講一個故事,談一段回憶。記得我在中學時,我喜歡理科卻不喜歡文科。其一原因好功利,就是理科比較容易拿得高分數。無他,因為理科的知識似乎都是客觀的 (generally speaking),文科的評審卻都是主觀的 (generally speaking)。為了得著高分數,我自己就應該選擇理科。那時,我還以為理科就是適合男仔,文科就是適合女仔。後來認識了 MBTI (16型人格),才知道不是那麼簡單…那時,我相信這個世界絕大部分就是以客觀理性的思維去運作。數學是這樣,物理是這樣。人世間的事情都是這樣。

認識耶穌也似乎是這樣。那時候讀的護教書籍,也給我這種感覺。上帝是誰(或祂是什麼)?上帝就是 "I am who I am" (出3:14),是一個永恆的本質 (essence),是一個我們能夠以客觀歷史文法字義的方式,藉著柏拉圖式的意識形態去到 Mirror 的上帝。認識神就好像是認識一堆系統教義。

敘事神學看到的神及聖經,並不是這樣。下回繼續講...

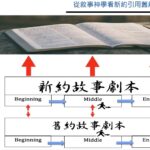

豈能只是 OIA?

詮釋經文的關鍵,通常都不是歷史文化字義(我也有在建道教希臘文的!),而是經文隱含的故事假設,及對現存的傳統作出更新。歷史文法字義的查經步驟,就如 OIA 歸納性查經法,本來都是有益的。嘗試客觀抽離地觀察一段經文 (Observation),誠意是一份對經文的尊重。但這種意識形態有一個危機,就是以為解釋一件歷史事件或一段經文,其最理想模型就是一個可客觀論證的科學實驗 (verifiable interpretation)。漸漸地,解經就演變成理性的修練,靈修詩歌敬拜就是感性的體會。這種讀經還有一個危機,就是當你已經對一段經文讀到滾瓜爛熟時,你的閱讀興趣就會不斷下解。越讀越悶,越讀越老油條…

敘事神學看到的讀經,並不是這樣。

基督徒講故仔的兩大智慧

這是一個我講故事的世代。看著我兩個小學生兒女的成長,我已看見他們的將來,將離不開 youtube channel, OBS studio, Zoom Webinar, discord server… 面對這個 *我* 講故事 (iNarrate) 的新一代,基督徒必須知道自己的角色,不是吸收客觀的聖經知識,更是一個「講故佬」 (story-teller)。