塵世中一名小書僮,陪伴人一同發現神

Footnotes:

- 例如:馮蔭坤:《腓立比書》,天道聖經註釋(香港:天道,2005),頁283-284;Gordon Fee, Paul’s Letter to the Philippians, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 246-248; John Reumann, Philippians, AYBC (New Haven: Yale University Press, 2008), 402; Stephen E. Fowl, Philippians, The Two horizons New Testament Commentary (Grand Rapids: W.B. Eerdmans Pub. Co., 2005), 124; Paul A. Holloway, Philippians: A Commentary, Hermeneia (Minneapolis: Fortress Press, 2017), 134.

- 葉應霖:《敍神敍人之爭:腓立比信徒的身分塑造與靈性追尋》(香港:建道神學院,2024),頁364-365、376。

- 葉應霖:《敍神敍人之爭》,頁2-17; Paul Ricoeur, Time and Narrative I (Chicago: University of Chicago Press, 1984), 52-88; Richard B. Hays, “Is Paul’s Gospel Narratable?” JSNT 27 no.2 (2004): 217-224;James D. G. Dunn, “Paul’s Theology,” in The Face of New Testament Studies: A Survey of Recent Research (Grand Rapids: Baker, 2004), 328.

- 葉應霖:《敍神敍人之爭》,頁6-8、17-18。

- 葉應霖:《敍神敍人之爭》,頁18-19; J. Gerald Janzen, “Creation and New Creation in Philippians 1:6,” Horizon in Biblical Theology 18, no. 1 (1996): 34-37 & n.10

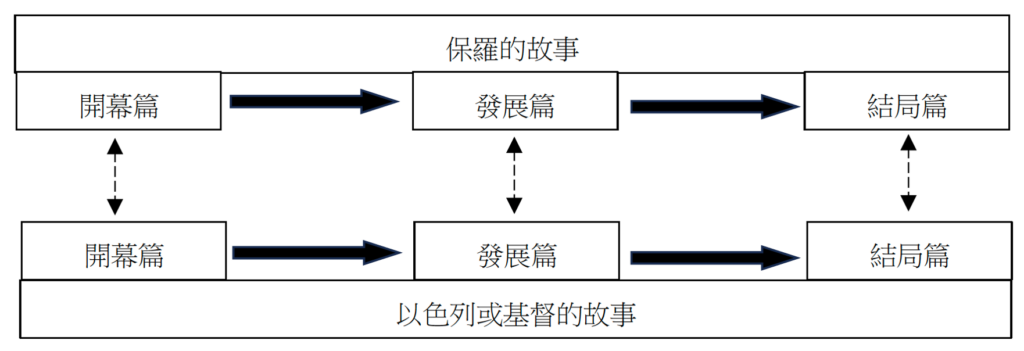

- 參葉應霖(《敍神敍人之爭》,頁19)之結構圖,並稍作修改。

- 葉應霖:《敍神敍人之爭》,頁18-20。

- 保羅暗引但以理書十二章3節時,較大可能是參考 LXXOG 的版本,參:David McAuley, Paul’s Covert Use of Scripture : Intertextuality and Rhetorical Situation in Philippians 2:10-16 (Eugene: Wipf and Stock Publishers, 2015), 214. 本文之經文譯本選自NETS

- NETS:That is a day of affliction, which will be such as has not occurred since they were born until that day.

- NETS:And arms from him will rise and will defile the sanctuary of fear. And they will remove the sacrifice and will give an abomination of desolation.

- John J. Collins, Daniel: A Commentary on the Book of Daniel (Minneapolis: Fortress Press, 1993), 371; McAuley, Paul’s Covert Use of Scripture, 219.

- 次經《馬加比一書》一章29至61節可作這時段的歷史的參考。經文譯本選自NETS。

- 葉應霖:《敍神敍人之爭》,頁366-368。

- 《馬加比一書》一章11至15節記載到:那些日子,在以色列人中有一些「違反律法的人」,他們認為自從與周圍的國斷絕來往後,便遭遇許多災難,因此想與那些國立約。他們當中有人去見王,離棄了聖約,又將自己賣出去做壞事。

- 葉應霖:《敍神敍人之爭》,頁369-370。

- 這裡整合了但以理書十一至十二章幾段提及「智慧人」的內容:十一章33節提及他們使多人明白,十一章35節提到他們一心一意要潔淨自己、成為被揀選的,十二章3節形容他們堅立上主的話。

- 葉應霖:《敍神敍人之爭》,頁371。

- NETS:…but others to shame, and others to dispersion, and contempt everlasting…

- NETS:And many of those who sleep in the flat of the earth will arise, some to everlasting life…

- 葉應霖:《敍神敍人之爭》,頁371-372。

- 腓立比城非常擁護羅馬文化,藉著參與帝王崇拜去表達他們對羅馬帝王的忠誠。拒絕帝王崇拜,可謂破壞社會和諧的秩序。參:葉應霖:《敍神敍人之爭》,頁254。

- 保羅在腓立比書中並沒有明言誰是他的敵人,但至少包括:擁護羅馬帝國的腓立比地方政權(一27~30)、猶太裔基督徒領袖(一15~17、三2)、以及腓立比教會的前信徒(三18~19),參葉應霖:《敍神敍人之爭》,頁53-54。而就著「保羅為主受苦」爭論的敵人較大可能是猶太裔基督徒領袖。

- 葉應霖:《敍神敍人之爭》,頁52、254-255。

- 葉應霖:《敍神敍人之爭》,255-256。

- 葉應霖:《敍神敍人之爭》,頁18-20。

- Steven DiMattei, “Biblical Narratives,”in As It is Written: Studying Paul’s Use of Scripture, ed. Stanley E. Porter, and Christopher D. Stanley (Atlanta: SBL, 2008), 81 & 92-93

- 葉應霖:《敍神敍人之爭》,頁373-374。

- Steven Weitzman, “Plotting Antiochus’s Persecution,”JBL 123, no. 2 (2004), 230.

- NETS:Now, children, be zealous in the law, and give your lives for the covenant of our fathers

- NETS:And Ioudas his son who was called Makkabaios, rose up in his place, and all his brothers helped him, as did all who had joined his father. And they fought the war for Israel with gladness

- NETS:And someone came to him (King Antiochus)…reporting that the armies that were going to Judea had been routed…and they were strengthened by the weapons and power and much plunder that they had cut down and that they tore down the abomination that he (King Antiochus) had built on the altar in Ierusalem…

- NETS: And Ioudas fell, and the rest fled…And all Israel mourned him with great mourning…And it happened after the death of Ioudas, the lawless came forth in all the regions of Israel, and all those who worked injustice arose.

- NETS: And Bacchides selected the impious men and established them as masters of the country. And they sought out and investigated the friends of Ioudas and led them to Bacchides, and he retaliated against them and taunted them.

- NETS:And there was a great affliction in Israel such as had not been since the day that a prophet was not seen among them

- NETS:And if our time had drawn near, and let us die with courage for the sake of our brothers, and let us leave no accusation against our honor.

- 《馬加比一書》二章40節記載了馬加提亞轉向以武力對抗政權的開始,這亦可謂馬加比家族轉以武力對抗政權作為回應逼害處境的起源: “If we all do as our brothers did and do not fight against the nations for our lives and for our statues, now quickly they will annihilate us from the land” (NETS)

- 葉應霖:《敍神敍人之爭》,頁16-17;Paul Ricoeur, Oneself as Another, trans. Katheleen Blamey (Chicago: University of Chicago Press, 1992), 151-152, 163-168.